こんにちは!

空き家をリノベーションして家族3人での移住を決めた27才です。

ちなみに、空き家リノベーション主夫とは、つなぐ人フォーラム2023(様々な面白い人が清里に集まるイベント)へ参加した際の肩書です。

つなぐ人フォーラム(https://tsunaguhito.wixsite.com/official/-about)

互いの経験や知恵を共有することで、現場で感じる壁を乗り越えるヒント、新たな人脈が見つかります。

職探し中?のぼくにとって、心に刺さる言葉があふれていてとても刺激になりました。

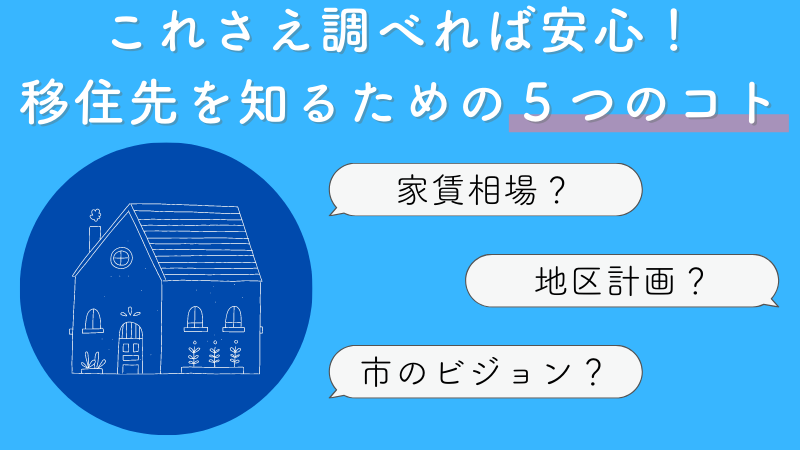

空き家への移住を考える際、不安なのが「住む予定の地域はどんな場所なのか」です。

・どんな人が暮らしているのか。

・日常的に起きている問題はないか。

・スーパーや保育園などの施設の利便性は高いか。

・根付いた文化や歴史を紐解いてみて、馴染めそうか。

他県からの移住の場合、文化や歴史が自分の知っているそれと異なることがあります。

馴染みのない文化を強要されると、否定されたような気持になってしまうかもしれません。

事前に下調べをしておくことで、文化を理解し、馴染めるかどうか自己判断できると心の余裕が生まれます。

住むだけでなく、雑貨屋さんやパン屋さんなどお店を開きたいという希望もあります。

僕たちは、メダカと花瓶、観葉植物に囲まれた販売スペースを作りたいと思っています。

その際、企画から実現可能性まで一通り知ることができる著書がありました。

とても参考になる著書ですので、興味があればご一読ください。

立地調査とは

立地調査とは、移住先のエリアの特性を調べることです。

具体的に調べる項目は以下のとおり。

・最寄り駅からの距離

・家賃相場

・地区計画

・用途地域(都市計画法による)

・市のビジョンや新規事業

最寄り駅からの距離

賃貸物件を探すときの最も分かりやすい指標が最寄り駅から徒歩何分か。

政府が歩いて暮らせるまちを推し進めているなか、公共交通で通える範囲内の物件というのは今後も需要価値が下がることはありません。

人が抵抗なく歩ける距離は、一般的な人で300m、高齢者で100m。

資料:バスサービスハンドブック(土木学会)

最寄り駅から300mは、時間でいうと徒歩5分以内になります。

この指標はかなり好立地なので、徒歩10分程度を判断基準とするといいと思います。

駅やバス停までの徒歩アクセス時間の要望は、10分程度以内が約2/3を占めている。

資料:平成10年度熊本都市圏総合都市交通体系調査

移住先の空き家は、最寄り駅から徒歩13分でした。

歩くことに抵抗のない田舎育ちのぼくたちからすると、比較的いい立地です!

家賃相場

次にエリア価値を図る基準となるのが、家賃相場です。

賃貸物件を探す際、同じ部屋の広さでもエリアごとに家賃が違います。

その地域が暮らしのニーズがあるかどうかを判断するのに、適しています。

移住先の地域は、3LDKで8万円台でした。

安い物件が余っている、高くても満室が多いなど、地域の暮らしのニーズが分かります。

地区計画

各地域には、地区計画があります。

地区計画では、地域の整備目標や土地利用の方針、建築物の用途制限などが定められています。

例として、東静岡地区計画を抜粋して掲載します。

名称:東静岡地区計画

地区計画の目標:

旧国鉄東静岡駅跡地を利用して、国際化、情報化などの進展に対応した高次な都市機能を備え、ユニークで魅力ある都市空間をもつ新しい都市拠点の形成を目指す。建築物等の整備方針:

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000848901.pdf

うるおいのある都市空間を創出するためオープンスペースの積極的な確保に努める。

地区計画を見ることで、その地域がどんなことを目指して何を制限しているのかを把握することができます。

用途地域

都市計画区域に指定されている地域では、それぞれ11区分の用途地域があります。

用途地域とは

計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア

用途地域によって、建てられる家の大きさや高さ、周辺の住環境が異なります。

用途地域を調べることで、住んでからの暮らしが見えてきやすくなるのです。

移住先の地域は、第二種低層住居専用地域でした。

第二種低層住居専用地域とは、主として低層住宅に係る良好な住居を保護するための地域です。2階以下かつ150㎡以内の店舗を建てることが可能になります。

仮に雑貨屋さんを開きたいとしても、用途地域で第一種住居専用地域に指定されているエリアでは、法律上店舗を開くことはできません。

事前に調べて把握しておく必要があります。

市のビジョンや新規事業

家を持つことは、10年後もそのエリアに住んでいることになります。

現状を把握することも大切ですが、未来の視点を持つことも非常に重要です。

東静岡駅周辺では、3年後を目途に県立図書館の移転が計画されています。

図書館ができれば、自主学習や会議などが気軽にできる空間ができることになります。

そうなると、これから新規でコワーキングスペースなどを同エリアで起業するのはニーズが被り結果採算が取れなくなる可能性が高いです。

このように、利便性に限らず、自分たちのやりたいこととも照らし合わせて情報を収集することが必要になります。

立地調査の目的

立地調査の目的は主に3つです。

・エリアの特徴を把握し、自分たちが理想とする生活スタイルと馴染むかどうか判断する。

・過去の歴史や文化を紐解き、地域への理解を深める。

・地域の未来を予測し、ニーズに合った計画を立てる。

自分たちの理想のスタイルが実現できるかどうか情報を収集しましょう!

地域の過去、現状、未来をそれぞれ調べることで、自分たちの思い描く暮らしが実現できるかを検討することができます。

とはいっても、情報過多の現代です。

上記の5つの項目をまずは調べてみて、自分たちのスタイルと合うかどうか検討してみましょう。

立地調査のやり方

では、実際にどうやって調べるのか。

・最寄り駅からの距離

→Google map

・家賃相場

→SUUMOなどの賃貸サイト

・地区計画

→市のサイト(地区名 地区計画で検索)

・用途地域(都市計画法による)

→市のサイト(地区名 用途地域で検索)

・市のビジョンや新規事業

→市のサイト(地区名 新規事業で検索)

このように、ネットで欲しい情報はほぼ揃います。

家で1時間もかからずに調べられてしまうので、まずは情報収集しましょう。

まとめ

空き家をリノベーションして住む。

とてもわくわくするフレーズですが、乗り越えなければならない壁もたくさんあります。

少しずつ、苦労を楽しみながら取り組んでいきたいです。

どんな作業も楽しんでやればきっといつか終わる!

そう信じて少しずつ進んでいきます。

コメント